Tenside & pH in der professionellen Reinigung

Fundament für wirksame, materialschonende und wirtschaftliche Reinigungsprozesse

1) Was Tenside in der Praxis wirklich leisten

Tenside sind die „Werkzeuge“ im Wasser: Sie senken die natürliche Oberflächenspannung, sorgen für gleichmäßige Benetzung und ermöglichen, dass sich Fett, Öl und wasserbasierte Schmutze miteinander „vertragen“. So lässt sich – vereinfacht gesagt – Fest- und Fettverschmutzung im Wasser einpacken und abtransportieren. Für Gebäudereiniger heißt das: weniger mechanischer Aufwand, schnelleres Ablösen von Schmutz, ein reproduzierbares Ergebnis.

Molekularer Aufbau – warum das wichtig ist

Jedes Tensidmolekül besitzt zwei Seiten:

- hydrophiler (wasserfreundlicher) Kopf – oft elektrisch geladen

- hydrophober (ölfreundlicher) Schwanz – lagert sich an Fette, Ölfilme und Pigmentschmutz

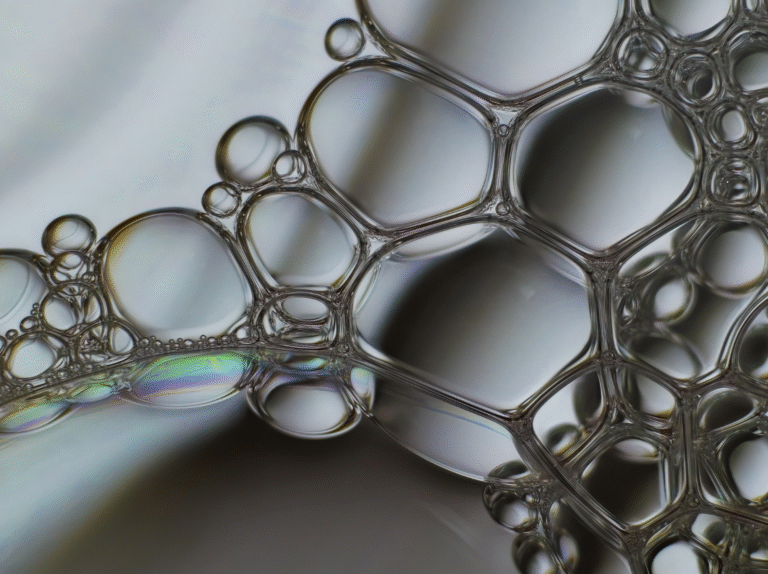

Im Wasser bilden Tenside ab einer bestimmten Mindestkonzentration die berühmten Mizellen: kugelige Aggregate, in denen die fettliebenden Enden nach innen zeigen, die wasserliebenden nach außen. In diesen Mizellen werden Fett- und Schmutzteilchen „eingeschlossen“ und stabil in Schwebe gehalten. Für die Praxis bedeutet das: Der gelöste Schmutz schlägt nicht an anderer Stelle wieder an, sondern kann mit dem Wischtextil, dem Sauger oder Spülwasser zuverlässig entfernt werden.

Die fünf Wirkkomponenten bei der Schmutzentfernung

- Benetzung: Wasser erreicht Poren, Fugen und Mikrostrukturen.

- Emulgierung: Öle/Fette werden in feine Tröpfchen zerteilt und mit Wasser mischbar gehalten.

- Dispersion: feste Partikel (Staub, Pigmente) werden vereinzelt und in Schwebe gehalten.

- Solubilisierung: schwer lösliche Stoffe werden in die Mizellen „eingelagert“.

- Schaum-Bildung: optisches Signal, in manchen Prozessen hilfreich (z. B. Schäumen an senkrechten Flächen), aber nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal.

Ein praktischer Tipp: Schaum ≠ Leistung. In der maschinellen Bodenreinigung (Scheuersaugautomat) kann zu viel Schaum sogar schaden (Schaum im Saugmotor). Hier sind niedrigschäumende Tensidsysteme die bessere Wahl.

Vorteile & mögliche Schattenseiten

Pluspunkte:

- deutliche Netzverbesserung → weniger Wischen, kürzere Einwirkzeiten

- Emulgieren/Dispergieren → saubere, streifenarme Flächen

- Kapillareffekte unterstützen die Tiefenreinigung in Fugen und Poren

Beachte:

- Manche Tenside können Wiederanschmutzung fördern, wenn Rückstände auf der Fläche verbleiben. Daher richtige Dosierung, klares Wasser nachziehen wo nötig, und textilgerechtes Auswaschen.

- Hautverträglichkeit: Bei sensibler Haut sind geeignete Handschuhe und Hautschutzplan Standard.

- Umweltaspekt: Moderne Tenside sind in der EU weitgehend biologisch abbaubar; dennoch belastet jede Überdosierung unnötig die Umwelt und das Budget.

2) Die vier Hauptgruppen: anionisch, nichtionisch, kationisch, amphoter

Warum diese Einteilung? Die elektrische Ladung am hydrophilen Kopf entscheidet, mit welchem Schmutz und in welchem Milieu das Tensid am besten arbeitet – und mit welchen anderen Inhaltsstoffen es kompatibel ist.

Anionische Tenside (negativ geladen)

- Stärken: sehr gute Reinigungsleistung auf fettigen und partikulären Verschmutzungen, gutes Schaumvermögen.

- Typische Einsatzorte: Allzweck- und Oberflächenreiniger, Handgeschirrspülmittel, klassische Seifen.

- Achtung auf Wasserhärte: In hartem Wasser können anionische Tenside durch Kalk „abgebunden“ werden – daher enthalten viele Produkte Komplexbildner (z. B. Citrate), die Calcium/Magnesium binden.

Nichtionische Tenside (keine Ladung)

- Stärken: starke Netzwirkung, gute Fettlösekraft, oft niedrigschäumend → ideal für Maschinenreinigung.

- Synergien: In Kombination mit anionischen Tensiden steigt die Gesamteffizienz (bessere Benetzung + Emulgierung).

- Typische Einsatzorte: Glas- und Oberflächenreiniger, Bodenwischpflege, maschinelle Bodenreinigung.

Kationische Tenside (positiv geladen)

- Spezialität: desinfizierend (membranstörend bei Mikroorganismen), antistatisch, oft mit Weichspüler-Effekt.

- Typische Einsatzorte: Desinfektionsreiniger, Weichspüler, Haarspülungen.

- Wichtig: Nicht mit anionischen Tensiden mischen – sie inaktivieren sich gegenseitig (Ionenpaarbildung).

Amphotere Tenside (beidseitig geladen, je nach pH)

- Vorteile: sehr verträglich, gute Schaumstabilität, häufig in hautnahen Anwendungen.

- Einsatz: Desinfektionsreiniger, Handgeschirrspülmittel, Spezialreiniger (z. B. für empfindliche Beläge).

- Kompatibel: funktionieren gut als „Puffer“ zwischen anionischen und kationischen Systemen.

3) Der pH-Wert: Steuerhebel für Wirkung, Materialschutz und Sicherheit

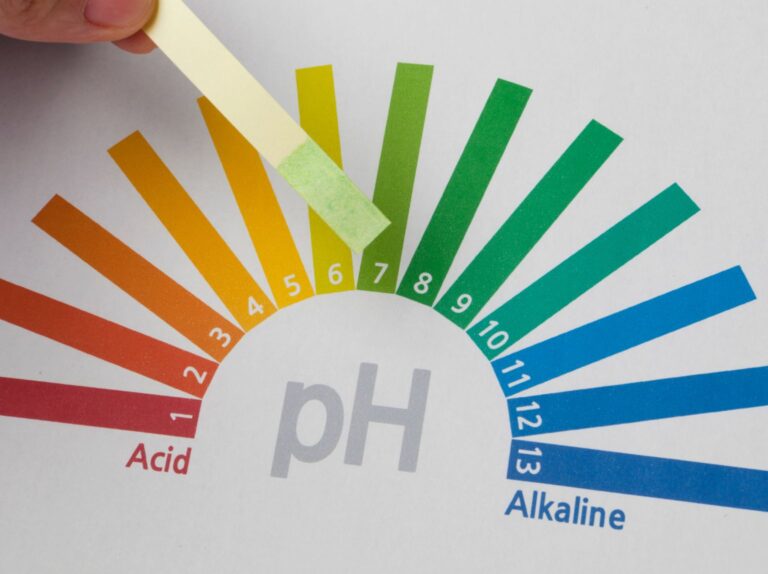

Der pH-Wert zeigt, wie sauer (0–<7), neutral (7) oder alkalisch (>7–14) eine Lösung ist. In der Reinigung ist er ein entscheidender Parameter:

- sauer (z. B. pH 1–5): löst mineralische Beläge (Kalk, Zementschleier, Rost)

- neutral (um pH 7): materialschonend für die Unterhaltsreinigung

- alkalisch (pH 9–14): knackt Fette, Öle, Eiweiß, polymerisierte Rückstände

Merke (Praxisregel):

- reizend: pH 3–5 bzw. 9–11

- ätzend: pH 1–3 bzw. 11–14

PSA (Handschuhe, ggf. Schutzbrille) ist Pflicht, Sicherheitsdatenblatt beachten.

Neutralisation – warum man Säuren und Laugen nie „frei Schnauze“ mischt

Trifft Säure auf Lauge, entstehen Salz, Wasser und Wärme (exotherm). Beispiel:

NaOH + HCl → NaCl + H₂O.

In der Praxis wird nie unkontrolliert neutralisiert. Stattdessen: Produkt nach Vorgabe anwenden, anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen, bis neutrale Verhältnisse vorliegen (besonders auf Naturstein und Metall).

pH-Beispiele aus dem Alltag

- Magensaft ~1,8, Cola ~2,8, Apfelsaft ~3,5 – zeigt, wie „sauer“ manch Alltagsprodukt ist. Solche Vergleiche helfen bei Schulungen, die pH-Skala greifbar zu machen.

Verdünnen und pH – ein häufiger Irrtum

Auch stark verdünnte Alkalien bleiben alkalisch. Beispiel: Ein Grundreiniger mit pH 13,5 kann bei 1:1000 Verdünnung noch bei pH ~10,5 liegen – erst dann ist er möglicherweise für empfindliche Beläge (z. B. Linoleum) geeignet. Immer mit Herstellervorgaben abgleichen und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

4) Reinigungschemie im Überblick – gezielt auswählen statt „one fits all“

Neutrale Reiniger

- Was sie können: Alltagsverschmutzungen (zucker-/salz-/stärkebasiert), leichte Fette; sehr materialschonend.

- Typische Namen: Oberflächenreiniger, Glasreiniger, Bodenwischpflege, Universalreiniger.

- Wo sie glänzen: Unterhaltsreinigung sensibler Oberflächen, streifenarme Glas-/Spiegelflächen, versiegelte Böden.

- Profi-Tipp: Auf Mikrofasertücher abgestimmt dosieren, um Grauschleier und Build-up zu vermeiden.

Saure Reiniger

- Chemie: Säuren spalten sich in H⁺ und Säurerest; je tiefer der pH, desto kräftiger die Wirkung.

- Zielschmutz: Kalk, Urinstein, Zementschleier, Rost, mineralische Ausblühungen.

- Organische Säuren: Essig-, Zitronen-, Oxalsäure – tendenziell materialmilder, gute Umweltbilanz.

- Anorganische Säuren: Phosphor-, Salz-, Amidosulfonsäure – sehr wirksam; bei Salzsäure erhöhte Vorsicht (Metallkorrosion, Dämpfe).

- Finger weg bei: kalkhaltigen Natursteinen (Marmor, Travertin), Zementfugen, Aluminium, Zink – Gefahr von Ausblühungen, Mattierungen oder Lochfraß.

- Praxisstandard: Saure Sanitärreiniger sind oft rot eingefärbt – klare optische Zuordnung im Vier-Farben-System.

Alkalische Reiniger

- Chemie: Basen bilden OH⁻-Ionen, die organische Stoffe (Fett, Eiweiß) angreifen und verseifen.

- Klassiker:

- Natriumhydroxid (NaOH): stark ätzend, knackt verkrustete Fette (Grill/Backofen, Abfluss).

- Kaliumhydroxid (KOH): ähnlich, Grundlage für Schmierseifen.

- Ammoniak/Ammoniumhydroxid: mittlere Alkalität, gute Fettlösekraft, häufig in Allzweckreinigern.

- Einsatz: Grundreinigung, Küchen/Industrie, Reifenabrieb, Polymer- und Wachsrückstände.

- Materialcheck: pH > 10,5 kann Linoleum, Gummi, Eloxal, Lacke, hochpolierte Steinböden schädigen → Vorversuch + Nachspülen!

Lösungsmittelreiniger

- Wozu: bituminöse Flecken, Lacknebel, Klebstoffreste, Filzstift, Gummiabrieb.

- Achtung: Lösemittel sind oft entzündlich und materialkritisch (Kunststoffe, Beschichtungen). Nur gezielt, punktuell und unter Lüftung einsetzen.

Desinfektionsreiniger

- Kombination: tensidische Reinigung + geprüfte biozide Wirksamkeit (z. B. quaternäre Ammoniumverbindungen).

- Wichtig: Zulassung, Einwirkzeiten, geprüfte Spektren (Bakterien, Viren, Pilze) beachten. Mechanische Vorreinigung steigert die Wirkung signifikant.

Mechanisch wirkende Mittel

- Beispiele: Scheuermilch (feinabrasiv), Melaminharz-Pads (Mikroschaum), Mikrofasern.

- Nutzen: Wo Chemie an Grenzen stößt oder Materialunverträglichkeit droht. Sorgfältig testen, um Glanzgrade nicht zu verändern.

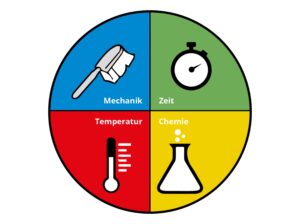

5) Wasserhärte, Temperatur, Einwirkzeit & Mechanik – die Sinner’sche Formel

Chemie ist nur ein Viertel des Erfolgs. Die anderen drei Faktoren sind Zeit, Temperatur und Mechanik. Wer eines reduziert, muss die anderen erhöhen. Beispiele:

- Hartes Wasser: Mehr Komplexierung nötig oder ggf. leicht erhöhte Dosierung – sonst Streifen/Schleier.

- Niedrige Temperatur: Längere Einwirkzeit geben, insbesondere bei Fett.

- Wenig Mechanik: Auf Passivzeiten achten – einsprühen, wirken lassen, dann wischen.

Praxisregel: Lieber korrekt dosieren und 2–5 Minuten wirken lassen als „draufkippen und sofort rubbeln“. Das schont Material, Geldbeutel und Muskulatur.

6) Dosierung: So vermeidest du Rückstände, Grauschleier und Kostenfallen

- Herstellerangaben sind keine Schätzwerte – sie sind getestet.

- Messhilfen (Dosierflaschen, Pumpen, Farbcodierung) beugen Verwechslungen vor.

- Mikrofaser-Effekt: Hochleistungstextilien brauchen oft weniger Zu viel Tensid = schlierige Optik, schlechte Gleitfähigkeit, höhere Wiederanschmutzung.

- Maschinenreinigung: Niedrigschäumende, nichtionische Systeme bevorzugen. Antischaum nur gezielt verwenden.

7) Materialverträglichkeit & Oberflächenkunde

Naturstein & Zementgebundenes

- Kalkstein/Marmor: Keine Säure! Neutral oder leicht alkalisch, pH-Fenster beachten.

- Zementfugen: Säuren können auslaugen → nur kontrolliert, anschließend neutralisieren/spülen.

- Polierte Steinflächen: Hohe pH-Werte können Glanzgrade verändern – Vorversuch!

Metalle

- Aluminium/Zink: empfindlich gegen starke Säuren/Alkalien.

- Edelstahl: robust, aber chloridhaltige Medien vermeiden (Lochkorrosion).

- Eloxal/Lacke: pH-Spitzen meiden; neutral bis mild-alkalisch arbeiten.

Elastische Beläge & Beschichtungen

- Linoleum: naturbasiert → pH-Maxima strikt einhalten; nach alkalischen Einsätzen gut spülen.

- PVC/PU-vergütet: Reinigung neutral bis mild-alkalisch; starke Laugen können Vergütungen angreifen.

- Wachs/Polymerpflege: Alkalische Grundreiniger lösen Altfilme – gezielt und nach Vorschrift einsetzen.

8) Kompatibilität & Reihenfolge – typische Fehler vermeiden

- Nie kationische Desinfektionsreiniger mit anionischen Reinigern mischen → Wirkverlust.

- Saure/alkalische Mittel getrennt lagern und anwenden; niemals direkt zusammen in die Oberfläche „hinein reagieren“ lassen.

- Reihenfolge bei Sanitär: Vorreinigung (neutral), saurer Kalklöser, gründlich spülen, ggf. desinfizieren.

Vier-Farben-System im Objekt: klare Trennung von Zonen (z. B. rot Sanitär, blau Mobiliar, grün Küche/lebensmittelnahe Bereiche, gelb Sanitär-Nassbereiche/Armaturen – je nach Hausstandard). Das minimiert

9) Arbeitsschutz & Nachhaltigkeit

- PSA: Geeignete Handschuhe (Material je Medium), bei Sprühnebel Schutzbrille.

- Lüften: Besonders bei Sprüh-/Schaumreinigung und Lösemitteln.

- Dosierhilfen & Konzentrate: Reduzieren Transport, Verpackung und Abfall.

- Textilpflege: Saubere, gut ausgespülte Mops/Tücher erhöhen Reinigungsleistung und senken Chemieverbrauch.

- Abwasser: Nicht mehr Chemie als nötig. Lokale Vorgaben beachten (z. B. Fettabscheider in Küchen).

10) Qualitätskontrolle – sehen, messen, dokumentieren

- pH-Prüfstreifen für Arbeitslösungen (Stichproben).

- Leitfähigkeitsmessung (optional), um Dosierfehler zu erkennen.

- Sichtprüfung bei Tageslicht/Schräglicht – Streifen, Wolken, Rückstände sofort nacharbeiten.

- Dokumentation (Produkt, Charge, Dosierung, Fläche, Besonderheiten) hilft bei Reklamationen und Schulung.

11) Troubleshooting – wenn’s mal nicht passt

- Schlieren/Schleier: Meist Überdosierung oder „schwere“ Tenside auf glatten Flächen → Dosierung senken, klares Wasser nachfahren, Tuch wechseln.

- Schaum im Automaten: Falsches Produkt oder zu viel → auf niedrigschäumend wechseln, Antischaum nur im Notfall.

- Fleckränder: Zu wenig Flüssigkeit bzw. fehlende Randlösung → Fläche vollständig benetzen, kürzer, aber flächig arbeiten.

- Kalk bleibt hartnäckig: Einwirkzeit erhöhen, mechanisch unterstützen (Pad/Schrubber), ggf. von organischer auf amidosulfonsäurehaltige Rezeptur wechseln (Materialverträglichkeit prüfen!).

- Fettfilm in Küche: Temperatur anheben (sofern materialverträglich), nichtionische Tenside bevorzugen, Passivzeit nutzen.

12) Schulungskarten – kompakt für die Tasche

Tensidgruppen & „Do/Don’t“

- Anionisch: +Fett/Partikel, +Schaum | Achtung hartes Wasser

- Nichtionisch: +Benetzung, +Maschine, ±Schaum | Top für Glas/Boden

- Kationisch: +Desinfektion, +antistatisch | Nicht mit anionisch mischen

- Amphoter: +verträglich, +Schaum | pH-abhängig flexibel

pH-Leitplanken

- Sauer (1–5): Kalk, Rost, Zement – nie auf Marmor/Alu

- Neutral (~7): Unterhalt, empfindliche Oberflächen

- Alkalisch (9–14): Fett, Eiweiß, Polymer – Materialcheck!

Sinner’sche Formel

Chemie – Zeit – Temperatur – Mechanik: immer im Gleichgewicht halten.

13) Mini-Fälle aus dem Objektalltag

- Sanitärkeramik mit Kalk und Seifenstein: Vorbenetzen, sauren Sanitärreiniger (organische Säure) auftragen, 3–5 Minuten wirken, bürsten, spülen. Armaturen nicht verätzen – anwendungsfertig und punktuell arbeiten.

- PU-vergüteter Boden, Alltagsschmutz: Neutraler Wischpflege-Reiniger mit nichtionischen Tensiden, Mikrofaserflachmopp, dünner Feuchtfilm, keine Übersättigung – so bleibt es streifenfrei.

- Küche, fettiger Boden: Mild- bis mittelalkalischer Reiniger, warmes Wasser, Einwirkzeit, Deckschrubben, klares Spülwasser. Maschine: niedrigschäumend!

- Edelstahl-Fleck mit Flugrost: Oxalsäurehaltiger Reiniger punktuell, kurze Einwirkzeit, gründlich spülen, trockenpolieren. Keine chloridhaltigen Medien!

- Linoleum Grundreinigung: pH-Obergrenzen des Herstellers beachten, milder alkalischer Reiniger, gründlich spülen/neutralisieren, Pflegefilm neu aufbauen.

14) Checkliste für Team-Briefings (inkl. Vier-Farben-System)

- Produktwahl nach Schmutz & Oberfläche

- Dosierung exakt (Pumpstöße, Kappen, Dosierflaschen)

- Einwirkzeit respektieren

- Textil passend (Mikrofaser/Pad) & sauber

- Zonenfarben strikt einhalten (Sanitär ≠ Büro)

- Sicherheit (PSA, Lüftung)

- Nachspülen wenn vorgeschrieben

- Dokumentation kurz und knackig

Fazit

Tenside sind die Schaltzentrale moderner Reinigung: Sie machen Wasser effektiv, holen Fett und Festschmutz von der Fläche und sorgen für reproduzierbare Ergebnisse. Die richtige Auswahl der Tensidgruppe, ein passender pH-Wert, eine kluge Dosierung und die Beachtung der Sinner’schen Formel entscheiden, ob die Arbeit sauber, schnell, materialschonend und wirtschaftlich gelingt. Wer diese Grundlagen beherrscht, reduziert Reklamationen, schont Beläge und Umwelt – und liefert konstant Glanzleistungen von Profis.

Quellen:

Bundesinnung der chemischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger (Hrsg.), „Reinigungstechnik – Handbuch für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung“, 2. Auflage, Juni 2021, S. 29–39.