Brandreinigung

1. Dekontamination dioxinhaltiger Brandrückstände

Dioxin ist die Trivialbezeichnung einer chemischen Stoffgruppe von polychlorierten Dibenzodioxinen (PCDD).

Chemisch eng verwandt mit den Dioxinen sind die polychlorierten Dibenzofurane (PCDF). Beide Substanzgruppen sind sehr giftig und im Tierversuch krebserregend. Bei einem Brandgeschehen in Zusammenhang mit halogenisierten Verbindungen können diese giftigen Substanzen entstehen.

Eine Belastung tritt meist auf, wenn PVC, Werkstoffe mit Flammschutzmitteln wie polychlorierten Biphenylen (PCB) oder Kondensatoren und Transformatoren (enthalten ebenfalls PCB) in das Brandgeschehen mit einbezogen werden.

Auch beim Implodieren von Fernsehgeräten mit anschließendem Brandgeschehen ist mit Dioxinbildung zu rechnen.

Bei Brandtemperaturen von ca. 400 Grad Celsius sind meist hohe Konzentrationen nachweisbar.

Ab 400 Grad Celsius nimmt die Belastung ab, über 800 Grad Celsius ist Dioxin nicht mehr nachweisbar. Ab 400 Grad Celsius nimmt die Belastung ab, über 800 Grad Celsius ist Dioxin nicht mehr nachweisbar.

2. Nachweis dioxinhaltiger Substanzen

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass dioxinhaltige Substanzen dann vorhanden sind, wenn der Ruß sauer reagiert. Der Nachweis kann mit Indikatorpapier, Indikatorlösung oder dem pH-Messgerät erbracht werden.

Ein weiterer Nachweis ist die Beilsteinprobe. Dabei wird ein Kupferdraht erhitzt und in den Rußrückstand gedrückt. Anschließend wird der Draht wieder in die Flamme gehalten. Sind chlorhaltige Verbindungen vorhanden, färbt sich die Flamme grün. Dioxinhaltige Rückstände sind nur in Verbindung mit Ruß anzutreffen.

Das Wichtigste bei der Brandsanierung:

Sofort handeln! Je schneller Maßnahmen eingeleitet werden, desto höher sind die Erfolge, und desto geringer fallen die Schäden und deren Folgen aus.

Zu diesen so genannten schadensmindernden Sofortmaßnahmen nach einem Feuerunglück gehören:

- entstandene Schäden eindämmen

- weitere Schäden verhindern

- die Schadenstelle absichern

- keine Elektrogeräte bedienen – Kurzschlussgefahr

Weiteres müssen alle beweglichen Gegenstände und Geräte aus den betroffenen Bereichen gebracht werden, der entstandene Schutt ist wegzuräumen, eventuell stehendes Wasser muss abgesaugt werden, die Räume müssen auf mindestens 10 Grad aufgeheizt und die Luftfeuchtigkeit auf unter 40 Prozent gesenkt werden (wichtig wegen Korrosionsgefahr!).

3. Schutzmaßnahmen zur Ausführung der Dekontamination bei Brandreinigung

Das Betreten der Baustelle ist prinzipiell erst nach Freigabe durch einen Brandsachverständigen der Behörde gestattet!

Das Personal gehört umfangreich in Bezug auf die möglichen Gefahren unterwiesen!

Als Körperschutz wird empfohlen:

- Einweganzug mit Kapuze bzw. Schutzhelm

- Halbschutzmaske mit Partikelfilter P2, bei giftigen Partikeln wie Dioxin P3

- Speziell vorgeschriebene Handschuhe aus Leder oder Gummi

- Sicherheitsschuhe S3 und eventuell Überziehschuhe

Nach der Dekontamination:

- Gummihandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Masken gründlich reinigen (Partikelfiltereinsatz entsorgen)

- Einweganzüge, Überziehschuhe und Schutzhandschuhe aus Leder entsorgen

- Gründliche Körperreinigung

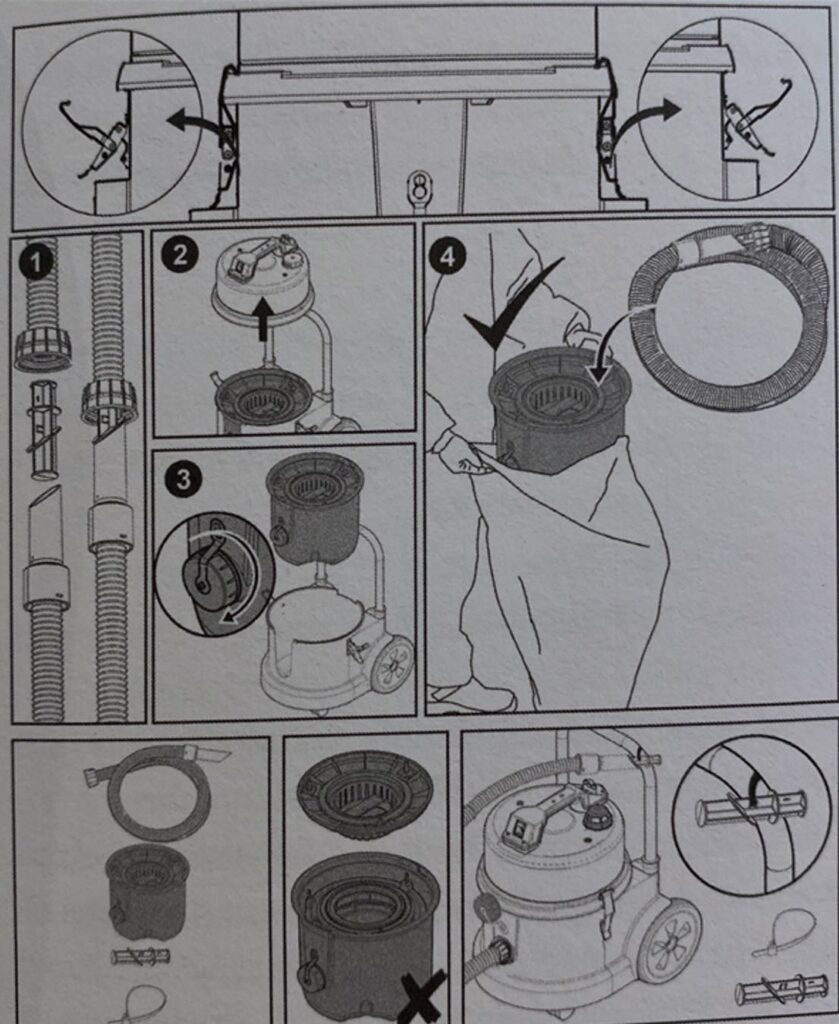

Nachdem die ersten Maßnahmen zur Schadensminimierung gesetzt wurden, geht es an die eigentliche Sanierung. Dazu gehört zuerst die Entfernung von niedergeschlagenem Ruß. Die Entfernung muss nicht nur besonders gründlich, sondern auch rasch vonstattengehen, da Ruß korrosiv wirkt und speziell Metalloberflächen innerhalb kürzester Zeit zerstört. Begonnen wird mit der trockenen Absaugung der Oberflächen mittels Industriesauger. Lose aufliegender Staub und Ruß werden mit einem Industriestaubsauger, der für die Beseitigung von gefährlichen Stäuben geeignet ist, entfernt. Die Entsorgung des Schmutzes erfolgt entsprechend den Vorschriften

Weiterführendes Standardverfahren ist dann sicher das Abwischen mit Schwamm, Vlies und Tüchern (empfehlenswert Einwegtücher).

Das Waschwasser enthält entsprechende Neutralisations-Chemikalien (tensidhaltige, alkalische Reiniger) und muss regelmäßig gewechselt werden. Verrußungen an Fassaden und äußeren Gebäudeteilen werden mittels Hochdruckreiniger (Heißwasser plus alkalische Reinigungsmittel) quasi abgewaschen.

Was ist sanierbar, was nicht?

Nicht jedes Material und jede Oberfläche lassen sich gleich gut oder überhaupt wieder in Stand setzen nach einem Feuerschaden.

Hier ein kleiner Überblick:

Beton, verputzte und nicht poröse Oberflächen gelten als sehr gut sanierbar. Hier zuerst absaugen, dann hochdruckreinigen und bei besonders heiklen Stellen wird händisch gereinigt. Im Bereich von hitzebedingten Rissen oder Abplatzungen muss immer ein Statiker hinzugezogen werden. Erst wenn er die betroffenen Bauteile „freigibt”, wird hier mittels Partikelstrahlen gereinigt und mittels Mörtel die gröberen Schäden im Beton behoben. Problematischer wird es bei porösen Oberflächen wie etwa unlackiertem Holz. Hier dringen die Brandgase schnell in die Poren ein und gasen dann je nach Luftdruck und Wärme aus, was eine Gefahr für die Menschen birgt.

Fliesen und sämtliche Keramikoberflächen lassen sich einfach durch Feuchtreinigung wieder herrichten, die Verfugungen müssen jedoch unter Umständen erneuert werden.

Natursteinoberflächen lassen sich ebenfalls recht einfach sanieren, müssen aber eventuell neu imprägniert werden.

Das muss weg!

- Tapeten

- Lebensmittel

- textile Boden- und Wandbeläge

- Kinderspielzeug, Babysachen

- unbehandeltes Holz

- Kosmetikartikel

- Lichtschalter und Steckdosen

- Textilien

- bereits korrodiertes Metall

- Polstermöbel

Als problematisch erweist sich Marmor, da dieses Material Eisenanteile enthält, die zur Ausbildung von so genannten Rostfahnen führen können. Marmorböden müssen daher unverzüglich künstlich ausgetrocknet werden. Holz (Böden, Wände, Fenster, Türen) werden ebenfalls trocken oder leicht feucht vorgereinigt, und später je nach Schadensausmaß feingereinigt, abgeschliffen und neu versiegelt, gewachst oder geölt. Ob eine Sanierung von Türen und Fenstern aus Kunststoff von Erfolg gekrönt ist, hängt vom Einzelfall ab. Durch die entstandene Hitze können sich nämlich Rußpartikel in die Kunststoffoberfläche einbetten, ein Austausch ist dann unumgänglich. Bei leichteren Verschmutzungen reicht aber die standardmäßige Sofortreinigung aus.

Einzelfallbeurteilung bei E-Geräten

Ein Sonderfall sind die Elektrogeräte. Wenn Kunststoffe wie PVC verbrennen, entstehen schädliche Brandgase, die sich auf den Geräten niederschlagen. Deshalb müssen die Oberflächen hier unbedingt vom Profi spezialgereinigt werden, sprich auseinandergebaut, innen wie außen feucht und mit speziellen Brandreinigern geputzt und dann wieder zusammengesetzt. Ob und wann sich solche Sanierungsmaßnahmen rentieren, entscheidet meistens ein Sachverständiger. Ein Mixer wird wohl eher entsorgt, während beim Arbeitscomputer mit wichtigen Daten ist eine Reparatur zu bevorzugen ist.

Reinigungsmittel bei der Dekontamination Dioxinhaltigen Substanzen

Dioxinhaltige Substanzen werden in Lösungsmitteln gelöst, daher dürfen bei Dekontaminationsarbeiten, vor allem bei porösen Stoffen, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Es dürfen also keine Alkoholreiniger, Parkettgrundreiniger (Benzin, Xylol, Toluol), Kaltreiniger (Benzin, Xylol, Toluol, chlorierte Kohlenwasserstoffe) oder Lacklösungsmittel (Nitroverdünnung, Testbenzin) verwendet werden.

In den meisten Fällen arbeitet man zuerst mit tensidhaltigen, alkalischen Reinigern (Achtung Materialverträglichkeit beachten) und gegen Ende mit neutralen Reinigern.

Entsorgungsmöglichkeiten für Brandabfälle

Bei Bränden entstehen durch die jeweilige Spezifik des Einzelfalls immer Abfälle mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Kontamination und Konsistenz. In der Regel ist jeweils eine Einzelfallbetrachtung erforderlich, um einen geeigneten Entsorgungsweg auszuwählen.

Folgende Aspekte können bei der Einzelfallentscheidung hilfreich sein:

Abfälle mit organischer Zusammensetzung (z. B. Holz, Kunststoffe aus Brandereignissen) Es sind thermische Verfahren (Sonderabfallverbrennungsanlagen, Altholzkraftwerke) zu prüfen.

Bei der Auswahl sind in Bezug auf die gewünschte thermische Anlage Schadstoffkonzentrationen und Konsistenz/Stückigkeit (max. Abmaße, ggf. Staubneigung durch hohe Ascheanteile etc.) zu beachten.

Eine oberirdische Deponierung dieser Abfälle scheidet aus.

Mineralische Abfälle (z. B. Bauschutt mit Rußanhaftungen)

Je nach Höhe der Kontaminationen ist eine Behandlung in einer Deponierung möglich.

Für hoch belastete Abfälle kommt nur eine thermische Behandlung (Sonderabfallverbrennungsanlage) in Frage. Auch hier sind max. Abmaße sowie Konsistenz/Stückigkeit zu beachten.

Abfallgemische (z. B. gemischte Bau- und Abbruchabfälle aus Bauschutt, Holz, Kunststoffen etc. und/oder Asbestanteilen)

Die Entstehung dieser Gemische ist bei den Aufräum-/Dekontaminationsarbeiten unbedingt zu vermeiden. Abfälle, die separat anfallen, sind getrennt zu halten und getrennt zu entsorgen. Bei unvermeidlichem Anfall sind diese Gemische – je nach Kontaminationshöhe und Zusammensetzung – entweder in dafür genehmigten Anlagen in die Einzelfraktionen zu separieren oder einer Verbrennungsanlage zuzuführen.

Bei Gemischen mit vergleichsweise niedrigen Schadstoffgehalten oder mit Anteilen kanzerogener Fasern (Asbest) kann in Ausnahmefällen eine oberirdische Deponierung geprüft werden.

Löschwasser/Reinigungsflüssigkeiten

Je nach Kontamination ist eine chemisch-physikalische Behandlung zu prüfen. Dabei sind insbesondere Sedimentgehalte (Ascheanteile) zu berücksichtigen.

Verunreinigte Tücher, Schwämme, Filterbeutel aus Industriestaubsaugern

Es kommen thermische Verfahren (z. B. Sonderabfall-Verbrennungsanlagen) in Frage.

Quelle:

Bundesinnung der chemischen Gewerbe und Denkmal- Fassaden- und Gebäudereiniger [Hrsg.] Reinigungstechnik – Handbuch für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, 2. Auflage, Juni 2021, Brandreinigung S. 487 bis 491