Grundlagen der Reinigung: Schmutz, Staub, Verfahren und der Sinnersche Kreis – Praxiswissen für Profis in Salzburgtät und Rechtssicherheit gewährleisten.

Reinigen ist Handwerk, Wissenschaft und Verantwortung zugleich. Im Alltag der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger in Salzburg treffen anspruchsvolle Oberflächen auf unterschiedlichste Verschmutzungen, wechselnde Einsatzorte und klare Qualitäts- und Rechtsrahmen. Wer nachhaltig, materialschonend und wirtschaftlich arbeitet, muss Schmutzarten sicher einordnen, Staub als Gesundheits- und Sicherheitsrisiko verstehen, Verfahren differenziert auswählen und den Sinnerschen Kreis beherrschen. Gleichzeitig gelten in Österreich verbindliche Standards – von ÖNORM D2040 und D2050 bis zu kollektivvertraglichen Regelungen – sowie eine moderne Ausbildung in der Reinigungstechnik. Dieser Fachbeitrag führt strukturiert durch alle Grundlagen: von Definitionen über Verfahren bis zu Sicherheits- und Rechtsfragen. Eine klare Botschaft zieht sich durch: Qualifizierte Gebäudereiniger sind die Fachkräfte dieser Branche – mit Meisterwissen, Verantwortung und dem Anspruch, Oberflächen zu erhalten, statt sie zu gefährden.

Schmutz richtig verstehen: Definition, Einteilung, Haftung

Schmutz ist Fremdstoff und/oder unerwünschte Substanz auf Oberflächen – „falsche Materie zur falschen Zeit am falschen Ort“. Ob eine Materialansammlung überhaupt als Verschmutzung gilt, ist orts- und zeitabhängig; entscheidend ist die menschliche Nutzung und Wahrnehmung. Für die professionelle Praxis heißt das: Erst die Funktion der Oberfläche definiert, was als Schmutz gilt – etwa Zementfilm auf Glas nach der Bauphase oder ölhaltige Verfärbungen auf Linoleum.

Für die tägliche Arbeit bewährt sich eine Einteilung nach mehreren Kriterien, u. a. Größe (Fein-, Grob-, Mikroschmutz), Substanz (organisch/anorganisch), Zustand (fest, pastös, flüssig, gasförmig), Löslichkeit (wasser-/lösungsmittellöslich oder -unlöslich), Gefährlichkeit (z. B. bakteriologisch angereichert, selbstentzündbar, rutschgefährdend), Menge, Alter, Entstehung und potenzieller Schädigung der Oberfläche. Wichtig dabei: Schmutz kann lose aufliegen, sich mechanisch verkrallen (z. B. in rauen Strukturen), als Partikel festhaken (Kaugummi im Textilbelag) oder sogar chemisch mit dem Untergrund reagieren. Ziel ist stets, die Verunreinigung zu beseitigen, ohne die Oberfläche zu schädigen.

Staub: Zusammensetzung, Gefahren, sichere Entfernung

Staub ist eine disperse Verteilung fester Teilchen in der Luft; er entsteht durch mechanische Zerkleinerung und zählt wie Rauch und Nebel zu den Aerosolen. In der Praxis begegnet er uns auf horizontalen und vertikalen Flächen – und als Schwebstoff in der Raumluft. Für Begeh- und Arbeitssicherheit ist er keineswegs harmlos: Feinstaub mit Textilabrieb kann die Reibung zwischen Schuhsohle und glattem Boden drastisch reduzieren; ein staubiger Boden verliert bis zu rund der Hälfte seiner Begehsicherheit. Staub dient zudem als Transportmittel für Mikroorganismen; bereits ein Gramm kann eine sehr große Zahl an Bakterien enthalten. Je nach Zusammensetzung (Holz-, Mehlstaub, textile Fasern, Chemikalien) besteht bei organischem Staub sogar Explosionsgefahr. Konsequenz für die Praxis: Staubkontrolle ist eine Kernaufgabe der Unterhaltsreinigung – zur Sicherheit, Hygiene und zum Werterhalt.

Staub wird häufig nach Partikelgrößen unterschieden: Grobstaub (sinkt rasch ab, ca. 5–500 µm), Feinstaub (sinkt langsam, ca. 0,5–5 µm) und Kolloidstaub/Schwebstoff (dauerhaft in der Luft, unter 0,5 µm). Je feiner der Staub, desto länger die Schwebezeit – und desto höher die Anforderungen an Filtration und Reinigungstechnik. Praktisch bedeutet das: Saugen (mit geeigneter Filtration), Kehren, feucht bindendes Wischen und Nasswischen sind die Standardverfahren; Kolloidstaub wird nur durch zusätzliche Mikro-/Absolutfilter sicher zurückgehalten.

Reinigung im System: Begriffe, Leistungsbilder und Oberflächenschutz

Wichtige Begriffe der Praxis

Reinigung bedeutet die Beseitigung von Schmutz, ohne die Oberfläche zu schädigen, oft eingebettet in ein Verfahren – eine Folge von Arbeitsschritten in definierter Reihenfolge. Pflegeverfahren hingegen dienen dem Werterhalt und dem Schutz vor schädigenden Einflüssen. Daraus leiten sich in der Gebäudereinigung standardisierte Leistungsbilder ab, u. a.:

Baugrobreinigung (trocken, zur Entfernung von Grobschmutz), Baufeinreinigung (Entfernung von haftenden/nicht haftenden Rückständen nach der Bauphase), Erst-/Grundpflege (Schutzschicht auf neuen Oberflächen), Unterhaltsreinigung (vertraglich definierte, wiederkehrende Leistungen), Zwischenreinigung (Teil- oder Vollflächen), Intensivreinigung (hartnäckiges Lösen ohne Entfernen werkseitiger Finishes) und Grundreinigung auf wasserbeständigen Hartböden (vollflächige Nassreinigung inkl. Entfernen alter Pflegeschichten, sofern vorgesehen). Diese klare Terminologie hilft bei Ausschreibungen, Qualitätssicherung und Kundenkommunikation.

Ein Blick nach Österreich verdeutlicht die Verbindlichkeit: ÖNORM D2050 legt m²-Leistungen in Abhängigkeit von Reinigungsniveaus, Raumflächen und Nutzung fest – zum Schutz vor Überforderung der Beschäftigten und als Basis für kalkulierbare Qualität. Über den Rahmenkollektivvertrag der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger sind diese Kennzahlen für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer verbindlich.

Schonend und wirksam: typische Reinigungs- und Pflegeverfahren

Die Verfahren reichen vom Kehren, Kehrsaugen und Saugen über polierendes Bearbeiten (Polieren, Poliersaugen) bis zu Spraycleanern und trockener Pflegefilmsanierung. Für Flächen mit lose aufliegenden Partikeln ist staubbindendes Wischen/Feuchtwischen die erste Wahl. Haftende Verschmutzungen erfordern Nasswischen – einstufig (reinigen und aufnehmen in einem Zug) oder zweistufig (Vorlage der Reinigungsflotte, danach Aufnahme). Bei hartnäckigen Rückständen kommen Nassscheuern, maschinelle Verfahren mit Pads/Bürsten oder – bei textilen Belägen – Shampoonierung, Sprühextraktion, Kombinationen sowie Pulver- und Pad-Reinigung infrage. Wichtig ist die selektive Fleckentfernung bei partiellen Verschmutzungen: richtiges Mittel, richtige Technik, richtige Einwirkzeit.

Materialschutz steht immer an erster Stelle. Beispiele aus der Praxis: Naturstein reagiert empfindlich auf Säuren; pH-neutrale oder milde, leicht alkalische Reiniger sind Pflicht. Linoleum kann durch starke Alkalien verfärben/aufrauen; geölte Hölzer und Lacke neigen zur Verseifung bei falscher Chemie; PVC kann durch Lösungsmittel quellen. Auch bauphase-typische Belastungen wie Rostnarben oder Silikatspritzer auf Glas erfordern verfahrenssichere, materialschonende Strategien. Fazit: Vor jeder Maßnahme die Oberfläche sicher identifizieren, Herstellerhinweise beachten und im Zweifel Fachleute einbinden.

Der Sinnersche Kreis: Vier Faktoren im Gleichgewicht

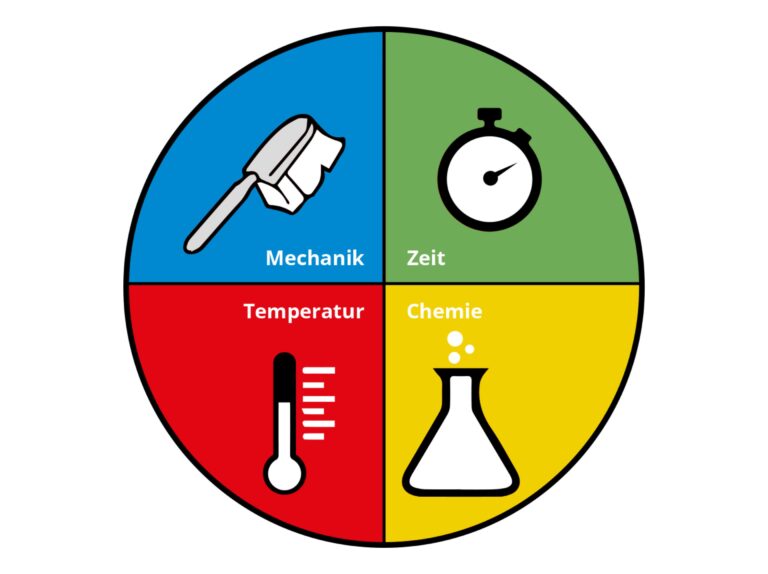

Das Modell des Sinnerschen Kreises beschreibt das Zusammenspiel von Mechanik, Temperatur, Zeit und Chemie. Es ist der Kompass jeder professionellen Reinigungsentscheidung:

Mechanik umfasst die physische Einwirkung auf den Schmutz, etwa durch Bürsten, Pads, Mikrofasern oder die Bewegung einer Maschine.

Temperatur beeinflusst die Reaktionskinetik, Lösekraft und Viskosität vieler Schmutzarten und Reinigungschemie.

Zeit steht für Einwirkdauer und Prozessablauf – vom Vornässen bis zur Abtrocknung.

Chemie meint die Auswahl und Dosierung von Reinigern, Pflegemitteln, Dispersionen oder Desinfektionsmitteln.

Das Prinzip: Erhöhe ich einen Faktor (z. B. Temperatur), kann ich andere reduzieren (z. B. Zeit oder Chemie) – und umgekehrt. Eco-Programme in Maschinen nutzen genau das: geringere Temperatur wird durch längere Prozesszeit kompensiert. Für die Praxis heißt das: Das Verhältnis der vier Faktoren wird an Oberfläche, Schmutzart, Hygienerisikoprofil und Umweltzielen ausbalanciert. Wer die vier Stellhebel beherrscht, arbeitet wirtschaftlich, sicher und materialschonend

Gesundheit, Sicherheit und Recht: Was in Österreich verbindlich ist

Reinigung ist Arbeitsschutz. Das beginnt bei der Gefährdungsbeurteilung (Arbeitsstoffe, Aerosole, biologische Arbeitsstoffe) und reicht bis zur Unterweisung, geeigneter PSA, geprüften Arbeitsmitteln und normgerechten Aufstiegshilfen. Wer mit gefährlichen Arbeitsstoffen arbeitet, braucht aktuelle Sicherheitsdatenblätter, korrekte Kennzeichnung (GHS/CLP), passende Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, Lüftung, Atem- und Hautschutz) und saubere Prozesse bei Lagerung, Umfüllen und Entsorgung. Für Stäube gilt: je feiner, desto kritischer – Filtration, staubarme Verfahren und PSA sind verpflichtend.

Arbeitssicherheit ist organisatorisch zu verankern: Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner, Sicherheitsvertrauenspersonen, Ersthelfer – mit klaren Melde-, Unterweisungs- und Dokumentationspflichten. Auf Baustellen und in Objekten sind Absturzsicherungen, geprüftes Equipment (z. B. EN/ÖNORM-konforme Anschlagpunkte) und Rettungskonzepte zwingend. Die Verantwortungslage ist eindeutig: Der Arbeitgeber sorgt für Maßnahmen des Arbeitsschutzes, Arbeitnehmer benutzen PSA sachgerecht und melden Gefahren.

Ein Blick in die Rechts- und Normenlandschaft in Österreich:

ÖNORM D2040: Anforderungen an Ausbildungen und Ausbildungsstätten in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung sowie Hausbetreuung – eine wichtige Basis für Qualität und Vergleichbarkeit von Lernangeboten.

ÖNORM D2050: m²-Leistungen als verbindliche Kennzahlen (über den Rahmenkollektivvertrag) – Schutz vor Überforderung, klare Kalkulation.

ÖNORM D2210: Werkvertragsnorm für Reinigungsleistungen an Boden-, Wand- und Deckenbelägen im Innen- und Außenbereich – Verfahrens- und Vertragsbestimmungen für die Ausführung.

Kollektivvertrag: In der Branche gelten ein Rahmenkollektivvertrag und österreichweit gültige Lohn-/Gehaltstabellen – jährlich verhandelt, rechtssichernd für Beschäftigte und Betriebe. Wer plant, kalkuliert und ausschreibt, muss den aktuellen Stand beachten.

Qualifikation macht den Unterschied: Ausbildung, Meisterwissen und Abgrenzung zur Hausbetreuung

Der Lehrberuf Reinigungstechnik (3 Jahre, dual) vermittelt von Beginn an Materialkunde, Verfahren, Chemie, Hygiene, Maschinenkunde, Arbeitssicherheit sowie die Praxis in sensiblen Bereichen (Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittelbetriebe, Tourismus und Freizeit). Die Lehrabschlussprüfung umfasst Theorie (Fachkunde, Wirtschaftsrechnen, Entsorgung/Umwelt) und Praxis (Prüfarbeit, Fachgespräch). Diese Qualifikation ist die fachliche Basis für fachgerechte Verfahren, sicheren Chemieeinsatz und rechtskonforme Leistungserbringung – und sie ist der beste Schutz vor Schäden an Oberflächen und Gebäudesubstanz.

Weshalb diese Betonung? In Österreich ist das Gewerbe der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger reglementiert – mit spezialisierten Kompetenzen, die über die Hausbetreuung hinausgehen. Hausbetreuung ist ein freies Gewerbe und deckt typische Hausbesorger-Tätigkeiten ab; komplexe Reinigungs- und Pflegeleistungen an sensiblen Oberflächen, die Auswahl spezifischer Verfahren und Chemikalien, die Einhaltung von ÖNORM-Leistungsbildern sowie Arbeiten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial gehören in die Hände ausgebildeter Fachkräfte. Die ÖNORM D2040 und die m²-Leistungsnorm D2050 sind hier ebenso Richtschnur wie Kollektivvertrag und Arbeitsschutzrecht. Kurz: Gebäudereiniger sind die Fachkräfte dieser Branche – und sollten als solche beauftragt werden.

Praxisleitfaden: von der Analyse bis zum Ergebnis – in fünf Schritten

1. Oberfläche und Nutzung bestimme

Werkstoff sicher identifizieren (Naturstein, Kunststein, Holz, Metall, Glas, Textil, Elastomer, Linoleum, Lack/Öl, Dispersion, Beschichtung etc.), Nutzung und Schädigungsbild erfassen (z. B. Rostnarben, Silikatspritzer, Schweißspritzer im Glas, Grünspan). Materialverträglichkeit recherchieren, Herstellerangaben beachten, Probereinigung an verdeckter Stelle.

2. Schmutz klassifizieren und Haftung verstehen

Ist er lose, mechanisch verkrallt, als Partikel festgehakt oder chemisch verbunden? Wie ist Größe, Substanz, Zustand, Löslichkeit, Alter, Gefährlichkeit? Daraus folgt die erste Verfahrenswahl (z. B. staubbindendes Wischen statt trockenen Kehrens bei sensiblen Belägen, um Aufwirbelungen zu vermeiden).

3. Verfahren auswählen – Sinnerscher Kreis ausbalancieren

Mechanik, Temperatur, Zeit und Chemie auf die Oberfläche und den Schmutz abstimmen. Nach Möglichkeit milde Chemie, dafür mehr Mechanik/Zeit; bei temperaturempfindlichen Belägen Temperatur niedrig halten. Geräteeinsatz (z. B. Einscheibenmaschine, Scheuersaugautomat, Bürstsauger) mit Arbeitsschutz abstimmen.

4. Sicherheit, Umwelt, Qualität sichern

Sicherheitsdatenblätter prüfen; Dosierung exakt einhalten; PSA und Aufstiegshilfen normgerecht; Aerosolbildung vermeiden; Lüftung/Absaugung vorsehen. Abfälle fachgerecht entsorgen, Reinigungsflotten ggf. neutralisieren oder getrennt führen (Brand-/Sonderfälle beachten). Unterweisung und Dokumentation sind Pflicht.

5. Kontrolle und Pflegeplanung

Ergebnis prüfen (optisch, haptisch, ggf. Messungen), Nacharbeit definieren, Pflegeintervalle planen (Unterhalt, Zwischen-, Grundreinigung), Schutzschichten/Imprägnierungen einplanen, m²-Leistungen und Frequenzen mit Auftraggeber vertraglich fixieren.

Spezialfälle, die besondere Sorgfalt erfordern

Natur- und Kunststein

Säureempfindlichkeit beachten, pH-neutrale/milde Reiniger, gründliches Nachspülen. Bei Naturstein regelmäßig Versiegelungen/Imprägnierungen prüfen.

Gesundheitseinrichtungen

Hygienevorgaben, validierte Desinfektionsverfahren, dokumentierte Prozessschritte – vom Patientenzimmer bis zum OP gelten strenge Standards und qualifiziertes Personal.

Brandreinigung und Dekontamination

Ruß ist korrosiv, rasches, systematisches Vorgehen ist entscheidend. Dioxinverdacht erfordert besondere PSA, Verfahren und Entsorgung; lösungsmittelhaltige Reiniger sind in solchen Szenarien meist tabu.

Arbeitsstoffe, Aufstiegshilfen, Maschinen

Gefährliche Stoffe nur nach SDS, GHS/CLP und Unterweisung einsetzen; Leitern, Gerüste, Fassadenbefahranlagen ausschließlich geprüft und gemäß Anleitung verwenden; Maschinen nur an freigegebenen Steckdosen, Kabel und Batterien sicher handhaben

Warum professionelle Gebäudereiniger beauftragen?

Weil es um Werterhalt, Sicherheit und Rechtssicherheit geht. Fachkräfte erkennen Material und Schmutz korrekt, wählen verlässlich das richtige Verfahren, arbeiten im Rahmen von ÖNORM und Kollektivvertrag, dokumentieren Leistungen und sichern die Arbeitsschutzpflichten ab. Gerade in Salzburg – mit seiner Vielfalt an historischen Fassaden, hochwertigen Innenausbauten und stark frequentierten öffentlichen Bereichen – ist diese Professionalität der beste Schutz vor Schäden und Haftungsrisiken. Und: Die Branche braucht mehr qualifizierte Fachkräfte. Wer einsteigt, findet mit dem Lehrberuf Reinigungstechnik, Weiterbildungen und Meisterqualifikation langfristige Perspektiven.

Fazit

Professionelle Reinigung beginnt mit Wissen: Was ist der Schmutz? Welche Oberfläche liegt vor? Welches Verfahren ist schonend und wirksam? Wie balanciere ich Mechanik, Temperatur, Zeit und Chemie? Und wie stelle ich Gesundheits-, Arbeits- und Rechtssicherheit sicher? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, liefert planbare Qualität – sichtbar, messbar, nachhaltig. In Österreich geben ÖNORMEN, Kollektivvertrag und die Ausbildung in der Reinigungstechnik dafür den verlässlichen Rahmen. In Salzburg ist dieses Wissen die Grundlage, um Kulturgüter, Gebäude und Infrastruktur langfristig zu erhalten – verantwortungsvoll, wirtschaftlich und fachgerecht.

Quellen

www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/denkmal-fassade-gebaeude/d-2040.pdf

www.wko.at/oe/kollektivvertrag/anhang-c-reinigungsleistungen.pdf

www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/denkmal-fassade-gebaeude/kollektivvertrag

www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/denkmal-fassade-gebaeude/lehre