Chemie für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger: Das Praxis-Know-how für sichere, wirksame und materialschonende Reinigung in Österreich

Wer professionell reinigt, arbeitet täglich an der Schnittstelle von Materialkunde, Hygiene und Recht. Glas, Naturstein, Metall, Holz, Textilien, Verbundwerkstoffe oder High-Tech-Beläge reagieren sehr unterschiedlich auf Wasser, Tenside, Säuren, Laugen oder organische Lösemittel. Zugleich gelten strenge Regeln: CLP-Einstufung und GHS-Piktogramme, H- und P-Sätze, Sicherheitsdatenblätter, MAK-Werte aus der Grenzwerteverordnung, ÖNORMEN der Branche sowie kollektivvertraglich geregelte Leistungskennzahlen. Dieser Leitfaden verbindet Grundlagen der Chemie mit genau diesen Anforderungen – kompakt, anwendungsnah und mit Hinweisen, wo die fachliche Zuständigkeit der Gebäudereiniger endet und wo Hausbetreuer laut WKO-Ampelkarte die Finger von Tätigkeiten lassen sollten. So entstehen sichere Prozesse, wirtschaftliche Ergebnisse und vor allem: dauerhaft zufriedene Auftraggeber.

Warum Chemie im Reinigungsberuf unverzichtbar ist

Chemische Prozesse bestimmen, ob eine Oberfläche sauber wird, unversehrt bleibt und hygienische Vorgaben erfüllt sind. Mechanik (Pads, Bürsten, Strahlmittel) und Temperatur unterstützen zwar, doch erst die richtige Chemie löst Fette, Öle, Pigmente, mineralische Krusten oder Biofilme. Wer die Wechselwirkung von Schmutzart, Untergrund und Reinigungsstoff versteht, kann gezielt vorgehen: minimal dosieren, Risiken beherrschen, Emissionen senken und Reklamationen vermeiden.

Anorganisch, organisch, polymer: die kurzen Grundlagen

Elemente, Verbindungen, Mischungen

Chemie unterscheidet Elemente (z. B. O, H, Si), Verbindungen (z. B. SiO2, NaCl) und Mischungen (Lösungen, Dispersionen, Emulsionen, Suspensionen). Für die Reinigungspraxis sind drei Aspekte entscheidend:

- Löslichkeit: „Gleiches löst Gleiches“ ist grob richtig. Fette/Öle lösen sich besser in organischen Lösemitteln oder werden über Tenside mit Wasser emulgiert; Kalkkrusten reagieren mit Säuren; partikuläre Ablagerungen werden dispergiert.

- Reaktivität: Säuren reagieren mit Carbonaten (z. B. Kalkstein), Laugen verseifen Fette, Oxidationsmittel spalten organische Farbstoffe/Biofilme.

- Phasenzustand: Fest, flüssig, gasförmig – wichtig für Aerosolbildung, Flammpunkt, Geruch und Exposition.

Organische vs. anorganische Chemie

Anorganisch umfasst Metalle, Silikate, Carbonate, Oxide, Salze. Organisch beschreibt kohlenstoffhaltige Verbindungen (Fette, Polymere, Tenside, Farbstoffe). In der Praxis ist die Grenze vor allem für die Materialverträglichkeit relevant: eine saure Rezeptur löst anorganische Kalkkrusten, kann aber Carbonatgesteine (Marmor, Terrazzo) irreversibel schädigen; organische Löser greifen weiche Kunststoffe oder Beschichtungen an.

Polymere und was sie in der Reinigung bedeuten

Viele Oberflächen sind polymer: PVC-Beläge, Acrylglas, Epoxid- oder PU-Beschichtungen, Silikonabdichtungen. Polymere entstehen via Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition. Reinigungschemie muss hier zweierlei leisten:

- Schmutz entfernen, ohne das Polymer zu quellen, zu stresscracken oder zu verfärben.

- Pflegefilme gezielt aufbauen (z. B. Dispersionen) oder regenerieren, ohne Build-up zu erzeugen.

Die Big Five der Reinigungschemie

pH-Wert und Wirkungsspektrum

Der pH-Wert steuert, welche Verschmutzung gelöst wird und wie aggressiv eine Formulierung auf das Substrat wirkt.

• Sauer (pH < 7): löst mineralische Beläge wie Kalk, Zementhaut, Rostansätze. Risiko: Carbonatsteine, zementäre Fugen, empfindliche Metalle.

• Neutral (pH ≈ 7): materialschonende Allrounder für alltägliche Unterhaltsarbeiten.

• Alkalisch (pH > 7): emulgiert/verseift Fette und Öle, greift aber z. B. Linoleum, Holzoberflächen mit Laugenempfindlichkeit oder empfindliche Farbschichten an.

Praxismerkregel: Erst Material identifizieren, dann den pH-Korridor festlegen. Bei Unklarheit Probe an unauffälliger Stelle, mit neutralem System starten und falls nötig stufenweise anpassen.

Tenside und ihr Baukasten

Tenside sind „Brücken“ zwischen Wasser und Fett. Ihre Kopfgruppen bestimmen Verhalten und Schaumbildung:

• Anionisch: stark schmutz- und fettreduzierend, eher schäumend; gut auf unempfindlichen Hartflächen.

• Nichtionisch: gute Fettlöser, schaumarm; maschinelle Verfahren, Scheuersaugautomaten.

• Kationisch: desinfizierende/quaternäre Ammoniumverbindungen; Vorsicht bei Kombinationen.

• Amphoter: hautmild, puffernd; in sensitiven Bereichen.

Optimierung: Richtige Dosierung, Einwirkzeit, Temperatur. Schäumen ist kein Qualitätsmerkmal; für Maschinen ist Schaum eher ein Problem.

Lösemittel – wann organisch sinnvoll ist

Alkohole, Ester, Kohlenwasserstoffe oder Glykol-Ether lösen haftstarke Filmbildner, Teer/Bitumen, Gummiabrieb oder bestimmte Kleber. Grenzen: Arbeitsschutz (Flammpunkt, MAK-Wert), Materialverträglichkeit (Weichmacherextraktion), Geruch und Emission. Immer SDS prüfen, H-Sätze beachten, nur gut belüftet arbeiten, Zündquellen vermeiden und Reste fachgerecht entsorgen.

Oxidations- und Reduktionsmittel

Oxidationsmittel (z. B. Wasserstoffperoxid, Natriumpercarbonat, aktive Chlorverbindungen) spalten Farbstoffe und Biofilme, reduzieren Gerüche. Vorsicht: Materialschäden an Metallen/Textilien und Unverträglichkeiten (Chlor niemals mit Säuren kombinieren, Chlorgasgefahr). Reduktionsmittel spielen bei Spezialfällen (z. B. Rostumwandlung) eine Rolle; stets objektbezogen prüfen.

Komplexbildner und Wasserhärte

Calcium/Magnesium im Wasser binden an Tenside, mindern Leistung und hinterlassen Flecken. Komplexbildner (z. B. Citrat, Phosphonat) „fangen“ Härtebildner, verbessern Reinigungsleistung und reduzieren Belagsbildung in Maschinen. In Hartwasserregionen Dosierung und Spülgänge sorgfältig planen.

Von der Theorie zur Anwendung: typische Verschmutzungen und sichere Strategien

Fett- und Ölfilme

Chemie: alkalische Reiniger mit nichtionischen/anionischen Tensiden, komplexiert. Vorgehen: Dosierung nach SDS, Einwirkzeit zulassen, mechanisch unterstützen, rückstandsfrei spülen. Achtung bei Holz, Linoleum, gewachsten Flächen.

Mineralische Beläge

Chemie: saure Systeme (z. B. organische Säuren), aber niemals auf Carbonatsteinen und zementären Fugen ohne Prüfung. Stark saure Systeme sind Experten vorbehalten. Nach der Behandlung neutralisieren und gründlich spülen.

Pigment-, Graffiti- und Polymerfilme

Chemie: abgestufter Einsatz von Lösemittel-Systemen und Spezialsprays; Gefahrstoffe beachten. Testfelder dokumentieren. Bei Graffiti auf mineralischen Fassaden kann ein Löse-Schutz-Zyklus (Entfernung, anschließend Schutzbeschichtung) sinnvoll sein.

Biofilme und Hygiene

Chemie: Reinigungs- und Desinfektionsschritte trennen. Organische Belastungen zunächst mechanisch/chemisch entfernen, danach gezielt desinfizieren – immer nach Hygienekonzept und mit zugelassenen Wirkstoffen. Flächendesinfektion ist eine fachliche Tätigkeit der Gebäudereiniger; sie gehört nicht in die Hand von Hausbetreuern, wenn Keimreduktion nach definierten Normen gefordert ist.

Materialkunde trifft Chemie: Risiken vermeiden

Natur- und Kunststein

Carbonatgesteine (Marmor, Travertin, Terrazzo) sind säureempfindlich. Granit, Schiefer, Quarzit reagieren anders, bleiben aber porös. Für beide gilt: pH-neutrale bis leicht alkalische Systeme bevorzugen, sparsam wässern, gründlich spülen und trocknen. Bei Kunststein (z. B. Agglo, Quarzkomposit) Herstellerangaben beachten; organische Löser können Bindemittel angreifen.

Metalle

Aluminium, Zink, Messing sind korrosionsanfällig. Chloridhaltige Systeme, starke Laugen und Säuren vermeiden. Edelstahl kann unter Chloridstress korrodieren; nach Kontakt mit Salzlösungen spülen und trocknen.

Kunststoffe, Beschichtungen, Dichtstoffe

Weichmacherwanderung und Spannungsrisse sind die Klassiker. Alkohole, Ketone und aromatische Löser vorsichtig einsetzen. pH-stabile Pflege- und Reinigungsregime sichern die Lebensdauer von PU- und Acrylbeschichtungen.

Holz und textile Belege

Feuchte steuern, alkalische Systeme vermeiden, Farbstoffmigration testen. Bei Textilien: Tensidtyp, Temperatur und Spülroutinen abstimmen; Reste sind Nährmedien

Sicherheit zuerst: rechtliche Basics und Arbeitsschutz in Österreich

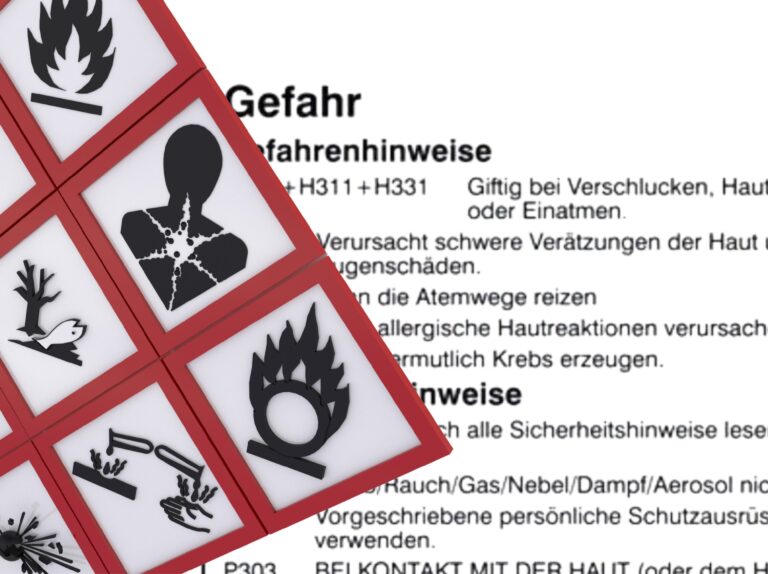

GHS-Piktogramme, H- und P-Sätze verstehen

Jedes Gebinde muss korrekt gekennzeichnet sein. H-Sätze beschreiben Gefahren (physikalisch, gesundheitlich, Umwelt), P-Sätze die Schutzmaßnahmen. Wer umfüllt, übernimmt Verantwortung für die Weiterkennzeichnung. Unbedingt mit Handschuhen/Brille arbeiten, Notfallausrüstung bereithalten und Beschäftigte unterweisen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) als Pflichtlektüre

Das SDS ist Ihr Fahrplan: Zusammensetzung, Gefahren, Erste Hilfe, Brandbekämpfung, Handhabung/Lagerung, Expositionsgrenzen (MAK), Entsorgung, Transport. Es muss im Objekt verfügbar sein, in deutscher Sprache und aktuell. Vor Aufnahme neuer Produkte: Risikoevaluierung und Unterweisung.

MAK-Werte und Exposition

Die Grenzwerteverordnung legt fest, welche Konzentration gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz maximal zulässig ist. Reinigungsleitung plant danach Lüftung, Verfahren (nass statt trocken, Absaugung) und PSA. Beispiel: Einsatz flüchtiger Lösemittel nur mit ausreichender Lüftung und ggf. Atemschutz.

ÖNORMEN und Kollektivvertrag – was die Chemie praktisch bedeutet

ÖNORM D2210 regelt Grundsätze der Reinigungsleistungen, D2050 die m²-Leistungskennzahlen – wichtig, um Überforderungen zu verhindern und Einwirkzeiten realistisch zu planen. D2040 adressiert Ausbildung und Qualität in der Aus- und Weiterbildung. Chemische Verfahren brauchen Zeit; das ist normativ abzusichern und vertraglich zu berücksichtigen.

Hausbetreuer vs. Gebäudereiniger: chemische Tätigkeiten sind Profisache

Bestimmte Arbeiten – etwa desinfizierende Verfahren, der Umgang mit stark sauren/alkalischen Reinigern, Lösemittel-Systeme, die Dekontamination nach Brandschäden oder die Reinigung sensibler Materialien – erfordern Fachkenntnis, Unterweisung, PSA, Dokumentation und teils spezielle Geräte. Genau hier setzen die Qualifikation und die Meisterkompetenz der Gebäudereiniger an. Die WKO-Ampelkarte zur Hausbetreuung zeigt deutlich, wo für Hausbetreuer Schluss ist und der fachgewerbliche Gebäudereiniger übernehmen muss. Das schützt Auftraggeber, Nutzer und die Bausubstanz – und es verhindert unzulässige Eingriffe, die teuer werden können..

Prozesssicherheit: die 8-Schritte-Routine für chemisch saubere Ergebnisse

- Objektanalyse: Untergrund identifizieren, Schutzbedarfe klären, angrenzende Materialien berücksichtigen.

- Schmutzdiagnose: organisch/mineralisch/partikulär/biologisch – gemischt?

- Chemiewahl: pH-Fenster, Tensidtyp, ggf. Lösemittel, Komplexbildner, Pflegekomponenten.

- Sicherheitscheck: GHS-Symbole, H-/P-Sätze, SDS, MAK-Werte, Lüftung, PSA, Notfallplan.

- Probefläche: Wirkung, Einwirkzeit, Abtragsrisiko testen und dokumentieren.

- Ausführung: Dosiergenau, gleichmäßig auftragen, mechanisch unterstützen, Einwirkzeit einhalten.

- Spülen/Neutralisieren: Rückstände vollständig entfernen, Oberflächen trocknen.

- Qualitätssicherung: Sicht-/Wischtest, Benetzungsverhalten, ggf. Leitfähigkeits- oder pH-Kontrolle im Spülwasser, Fotodokumentation.

Fehler, die in der Praxis teuer werden – und wie Chemie sie verhindert

- Säure auf Kalkstein oder zementäre Fugen: irreversible Verätzung, Kristallzerstörung. Gegenmaßnahme: pH-neutrale Systeme, chelatierend arbeiten.

• Chlorhaltige Produkte mit Säure kombiniert: Chlorgasbildung. Gegenmaßnahme: strikte Stofftrennung, klare Farb-/Piktogramm-Logistik in der Kammer.

• Zu hohe Konzentration „für mehr Power“: Rückstände, Schlieren, Materialschäden. Gegenmaßnahme: Herstellerangaben, Leitfähigkeitsmessung, Dosierhilfen.

• Unverträgliche Kombinationen: Kationische/quaternäre Wirkstoffe und anionische Tenside heben sich auf. Gegenmaßnahme: Prozesskette trennen.

• Lösemittel auf spannungsrissanfälligen Kunststoffen: Risse, Erblindung. Gegenmaßnahme: Kunststofftyp bestimmen, alkoholarme/alkoholfreie Systeme wählen.

• Fehlende Spülung: Pflegefilm haftet nicht, Grauschleier. Gegenmaßnahme: klares Spülregime, Trocknung forciert.

Nachhaltigkeit trifft Chemie: weniger ist oft mehr

Wasserhärteabstimmung, Mikrofasersysteme, schaumarme Rezepturen, bedarfsgerechte Dosierhilfen und geschlossene Gebindekreisläufe reduzieren Chemikalienverbrauch, Abwasserlast und Transportemissionen. In Hartwassergebieten helfen Komplexbildner, in sensiblen Bereichen Peroxid-basierte Systeme statt chlorhaltiger Produkte. Entscheidend bleibt: erst reinigen, dann – wo nötig – desinfizieren. Und: Kunstgriffe mit Haushaltsmitteln sind tabu; professionelle Systeme sind geprüft, dokumentiert und kompatibel mit Materialien und Hygienezielen.

Qualifikation zahlt sich aus: Meisterkurs und Lehrberuf Reinigungstechnik

Die Chemie ist ein Kernbestandteil der Ausbildung in der Reinigungstechnik. Lehrlinge lernen Substratkunde, Stoffkunde, Sicherheitsrecht und die richtige Anwendung – vom Unterhalts- über den Sonder- bis zum Hygieneeinsatz. Der Meisterkurs vertieft das Wissen: Rezepturauswahl, Risikoanalyse, Normen, Qualitäts- und Nachweisführung. In einem Markt, in dem Hausbetreuer häufig Tätigkeiten übernehmen möchten, die fachlich den Gebäudereinigern vorbehalten sind, schafft Qualifikation klare Differenzierung, Rechtssicherheit und bessere Ergebnisse für Kunden in Salzburg und ganz Österreich.

Checkliste Chemie-Rüstkammer: was in keinem Profi-Betrieb fehlen darf

• Produktordner mit aktuellen Sicherheitsdatenblättern, Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen

• Klar strukturierte Lagerung: inkompatible Stoffe trennen, Tropfwanne, gute Belüftung

• Dosierhilfen, Messbecher, Leitfähigkeits-/pH-Indikatoren, Härtestäbchen

• PSA passend zum Produktportfolio: Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Visier, Atemschutz nach Bedarf, Hautschutzplan

• Notfallausstattung: Augenspülflasche, Adsorptionsmittel, Brandunterlagen

• Unterweisungsnachweise, Fotodokumentationen von Probeflächen, Freigabeblätter

Fazit: Chemiekompetenz ist das Qualitätsmerkmal der Gebäudereiniger

Wer Chemie versteht, arbeitet sicherer, materialschonender und effizienter. Für Auftraggeber ist das spürbar: weniger Schäden, längere Lebensdauer von Oberflächen, normkonforme Hygiene. Für Betriebe ist es wirtschaftlich: korrekte Dosierungen, passende Verfahren, saubere Leistungsnachweise – und ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber der Hausbetreuung bei fachlich anspruchsvollen Tätigkeiten. Für die Branche in Salzburg heißt das: Ausbildung forcieren, Meisterkurs nutzen und die Kompetenz sichtbar machen.

Quellen

www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/denkmal-fassade-gebaeude/start

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Zentrale_Dokumente/Arbeitsstoffe/clp_leitfaden_b.pdf

Bundesinnung der chemischen Gewerbe und Denkmal- Fassaden- und Gebäudereiniger [Hrsg.] Reinigungstechnik – Handbuch für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, 2. Auflage, Juni 2021, S. 21 – 27